Senza traffico e parcheggi traboccanti. La fontana in primo piano verrà successivamente rimossa per fare…

Giuliano Lastraioli: Birbanti e avventurieri empolesi del Sei – Settecento

A distanza di quasi quarantanni, mi è ricapitato per caso fra le mani il testo di una relazione che fui invitato a tenere al Rotary Club di Empoli il 6 giugno 1968.

Allora non ero socio del club e in Empoli, più che la fatidica contestazione sessantottina, bolliva il cosiddetto scandalo della pretura, che aveva coinvolto anche diversi avvocati, fra cui il sottoscritto.

Gli accenni alla vicenda sono dissimulati, ma all’epoca erano perfettamente comprensibili dall’accorto uditorio.

Il tema trattato è sulfureo e suggestivo.

Oggi se ne potrebbe ritrarre una miniserie televisiva.

I più giovani amici del club si divertiranno alla lettura e, forse, impareranno pure qualcosa.

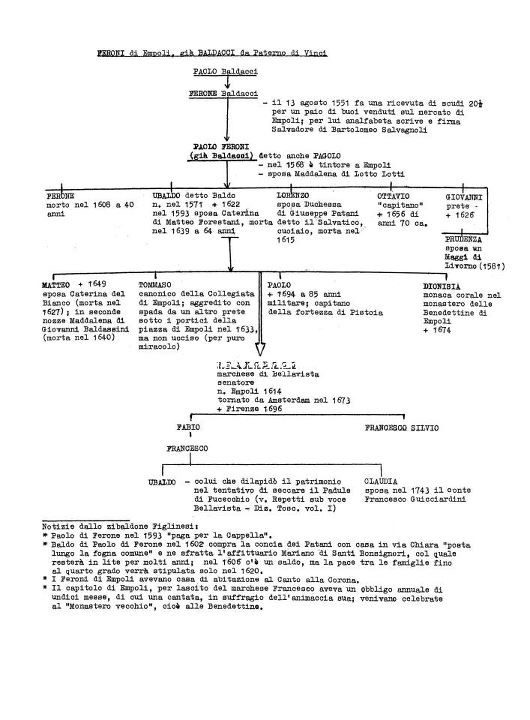

Nel lungo elenco di farabutti manca il più mascalzone: Francesco Feroni, nato a Empoli il 16 giugno 1612 da un Ubaldo tintore, di umile famiglia discesa da Paterno di Vinci e già cognominata Baldacci. Il Feroni divenne smodatamente ricco col commercio degli schiavi, esercitato ad Amsterdam per molti anni, fino al 1673. Rientrato in patria fu creato marchese di Bellavista e divenne depositano generale del granduca Cosimo III, una specie di ministro del tesoro.

Morì a Firenze nel 1696 e la sua sepoltura nella basilica della SS. Annunziata è ora ritenuta un monumento emblematico del barocco fiorentino.

Come si poteva ascrivere tal personaggio fra i birbanti?

8 novembre 2007 Giuliano Lastraioli

BIRBANTI E AVVENTURIERI EMPOLESI DEL SEI-SETTECENTO

Signor Presidente, Signori,

anzitutto un doveroso ringraziamento per il privilegio che mi è concesso con l’invito a parlare avanti questo eletto sodalizio su un tema che – a dir poco – può apparire eccentrico o addirittura coraggioso, laddove – di consueto — i cultori di storia locale preferiscono rifriggere le glorie e più spesso le gloriuzze municipali, piuttosto che riesumare episodi certo non commendevoli per la fama ed il prestigio della città.

Per di più chi parla fa parte di una classe professionale sulla quale da secoli si sfoga (il più delle volte ingiustamente) il livoroso sarcasmo di una opinione pubblica molto male informata sugli splendori e sulle tristezze dell’avvocatura, quasiché l’ambiente forense dovesse, per forza stessa di cose e per le necessarie frequentazioni che il mestiere comporta, essere accomunato “ipso jure” alla genìa dei birbaccioni.

Il grande Giovanni Rosadi, principe insuperato del foro fiorentino, ci dètte pagine indimenticabili sulle sue esperienze fra la perduta gente, mostrando una meravigliosa carica di umana partecipazione alle drammatiche vicende dei suoi assistiti. Sull’onda di tali esempi l’avvocato vero non può discostarsi da una linea di condotta che lo renda vivamente partecipe dei tristi casi dei propri patrocinati, il che purtroppo è spesso motivo di incomprensione e di biasimo da parte del cosiddetto “laicato”, cioè da parte di coloro che stanno di là alla transenna del pretorio e che, per guadagnare la giornata, non mettono sul groppone quel diffamato cencio nero che noi chiamiamo ancora, non senza compiacimenti retorici, la sacra e intemerata toga. Basterebbe ricordare il sonetto fuciniano “Neri ‘o’ polli” per esemplificare il quadro comune che il popolino fa dell’avvocato:

“…Ma l’avvoato, poi, ‘ver che ‘un ha detto!

Bisognava senti’ quer che ‘un diceva!

A giura’ e spergiura’ ‘n sur sagro affetto…

A ‘nventa’ che l’onore li premeva…

E avverti, ma ‘un lo di’: lui, poveretto,

lui, di sarvar’ un reo, lui lo sapeva!”

E non si accorgeva il buon Renato che quella “chiusa” contiene il miglior elogio per un difensore, per colui cioè che della difesa dei meschini incappati nel rigore della legge ha fatto il suo sacerdozio e la sua missione…

D’altronde, non è forse vero che Sant’Ivone, “advocatus sed non latro, res mirando populo”, è l’unico avvocato in paradiso?

Come appassionato di storia empolese e come legale, mi ritengo pertanto ben legittimato a parlare di birboni, di assassini e di umane debolezze, visto anche che altri han titoli più validi per trattare di grandi imprese, di conquiste scientifiche e sociali, di uomini lodevoli per le loro insigni opere.

Oltretutto le storie di birbonate sono meno uggiose dei panegirici agiografici sulla vita delle persone dabbene, tantopiù che ora si vive in un’epoca di risse su scala mondiale e di “contestazione globale” – e violenta – che minaccia di risolversi in radicali sovvertimenti dei tradizionali valori.

Vi sono stati momenti, nella storia, in cui — per il solo fatto di essere empolese — taluno è stato guardato con sospetto o giudicato con prevenzione.

Essere empolese è bello, ma spesso è anche scomodo. Inutile negarlo: Empoli, nonostante i tanti meriti della stragrande parte dei suoi figli, non ha mai goduto buona stampa, né in Toscana, né nel resto d’Italia.

“C’è nell’epistolario del Giusti,” — cito da una conferenza tenuta nel 1952 dal compianto Corrado Masi — “una lettera in cui a proposito di una quintupla esecuzione a Lucca — cinque grassatori giustiziati nello stesso giorno — che destò grande clamore, e non solo in Toscana, è detto che per trovare uno che volesse fare il boia si era frugato in parecchie località toscane, ma non s’era trovato l’uomo che si cercava in alcun paese, neanche ad Empoli”.

“Neanche ad Empoli”, come se Empoli fosse albergo dei peggiori ribaldi della regione. Come se Empoli fosse consueto ricettacolo di tutte le umane bassezze.

Nella seconda metà dell’Ottocento, gli empolesi furon portati per bocca perché nel Quarantanove, avendo le loro buone ragioni, appiccarono il fuoco alla stazione ferroviaria.

Prima ancora Empoli era stata sinonimo di tradimento per la caduta del castello in mano agli Spagnoli nel 1530, quasiché tale Caporetto ingiuriosa della Repubblica Fiorentina fosse opera di empolesi e non piuttosto di un Commissario fiorentino pavido e fellone.

Negli anni non remoti del passato regime, per colpa degli eccessi di pochi, proclamarsi empolese equivaleva ad esibire la patente di pendaglio da forca.

*****

Dopo questo breve quadro generale, veniamo al tema specifico della conversazione.

Dirò subito che l’idea di questa aperta e impietosa chiacchierata mi è venuta leggendo un testo di ricordi raccolti da un prete empolese, Ercole Vittorio Figlinesi, decano del capitolo della nostra Collegiata nella prima metà del Settecento, dato alle stampe con severo scrupolo filologico e col corredo di una eruditissima introduzione del nostro Mario Bini, che sol per questo (e non dico per il molto altro che ha fatto) merita un seggio di prim’ordine nella storiografia cittadina.

Quel buon prete ci ha tramandato, evitandoci la noia di laboriose ricerche in archivi che purtroppo sono di difficile accesso e di ancor più difficile consultazione (tasto dolentissimo!), una copiosa messe di notizie sui fatti di cronaca più salienti occorsi a Empoli nel Seicento e nella prima metà del cosiddetto “secolo dei lumi”, anche se la lettura del fitto zibaldone ci fa pensare che a Empoli, allora, di lumi ve ne fossero molto pochi.

Tanto basta per raggiungere il convincimento che, come tutto il mondo è paese, in tutte le epoche sono state commesse più o meno le medesime porcherie e porcheriole, fors’anche più d’ora, senza con questo voler sommergere in un sommario giudizio di qualunquismo morale complesse situazioni che meriterebbero uno studio più approfondito.

Sotto il profilo statistico è quantomeno singolare che nel Seicento un notevole contributo ai fatti di sangue resulti apportato da gente di chiesa: troviamo infatti assai spesso ecclesiastici empolesi coinvolti come vittime o come agenti in gravi episodi criminosi, quasi sempre originati – in pieno spregio al classico principio “Ecclesia abhorret a sanguine” — da rancori e dissensi fra esponenti del clero locale, allora molto pingue per benefizi e prebende, la cui collazione dava esca a liti e a gelosie senza fine.

E ciò in contrasto con altrettanti esempi di pietà, di dottrina e di zelo apostolico, come Francesco Bucarelli, il martire del Tonchino, che a Empoli ebbe i natali.

Ma poiché siamo qui a parlare di birbanti e non di santi (ed Empoli non è terra di santi), converrà ricordare che già nel 1544 fu ammazzato in Collegiata, mentre celebrava all’altare, il decano empolese Francesco Turi per mano del canonico Bartolomeo Ferrini, presumibilmente per ragioni di carriera e d’interessi. La vergogna fu tale che i familiari del canonico assassino cambiarono addirittura casato e si fecero da allora chiamare Ricci, modificando anche lo stemma di famiglia.

Nel 1607 si ha notizia di uno scandalo per l’attribuzione di alcune dignità ecclesiastiche insorto a causa della lite tra il vicario capitolare e tre canonici della Collegiata, tantoché dovette intervenire d’urgenza la Curia Arcivescovile per metter pace in sagrestia, visto che le cose minacciavano di degenerare in peggio.

La guerra fra canonici si assopì, ma non cessò, se il 10 gennaio 1633 il capitolare Tommaso Feroni, mentre passeggiava sotto i portici di piazza, fu assalito alle spalle dal confratello (si fa per dire!) Francesco Del Bianco, il quale, senza dir motto, gli fece gratifica di un poderoso fendente di spada sul capo e lo stese in pericolo di vita.

Ed ancora il 23 dicembre 1662 (all’antivigilia di Natale, quando tutto parla di pace in terra agli uomini di buon volere) il cappellano della Madonna della Neve, Pietro Bonsignori, sparò un’archibugiata al giovanissimo canonico Michele Sollazzi, dottor teologo di soli ventisei anni.

Nel Settecento invece le cose migliorarono: le lotte e le gelosie fra canonici si limitarono al pettegolezzo minuto e ad un facile scandalismo sui costumi di quel prete o di quel frate.

Il decano Figlinesi è diligentissimo nell’annotare tali episodi, relativi agli infortuni occorsi ai suoi vulnerabili confratelli, talvolta quasi con un certo compiacimento per le disgrazie dei colleghi.

Giudica assai severamente il proposto Guido Forti che consegnò – non richiesto – ai birri della giustizia un soldato spagnolo disertore, il quale, fiducioso nel diritto d’asilo, si era rifugiato nel campanile della Collegiata l’8 marzo 1741 per sfuggire in luogo sacro alla caccia che gli davano, sicché il curato Bucalossi si sentì in dovere di rimediare al grave arbitrio recandosi al comando spagnolo a “fare la fede che (il disertore) era cavato di chiesa”.

Nel 1736 il prete Bartolomeo Romagnoli, in spregio ai severi canoni del Concilio di Trento, maneggiò per far celebrare in casa sua un matrimonio clandestino che sembra tratto di peso dai “Promessi Sposi”. Infatti convocò fraudolentemente al suo domicilio il vice-curato Ciotti e, in presenza dei testimoni cavalier Bartolini e ser Giovanni Versari, cancelliere alla Corte d’Empoli, lo costrinse a unire in matrimonio la nipote Petronilla Romagnoli con certo Camillo Restoni, che – per fatti loro – avevano tutto l’interesse a evitare denunzie e pubblicazioni.

Del caso fu menato grosso scandalo, ma ormai la frittata era fatta e il 12 maggio 1737 l’arcivescovo Martelli dovette dar licenza per ratificare il matrimonio clandestino “infacie Ecclesiae”. Il prete Romagnoli ebbe invece il suo bravo processo canonico e cinque anni dopo dovette recarsi a Roma in calesse per fare le penitenze di rito.

In un clima boccaccesco ci portano invece altri episodi ricordati dal Figlinesi. Il primo merita di essere riletto nel testo originale; per un raffronto non si sa se scomodare messer Giovanni da Certaldo o Giacomo Casanova:

“La notte antecedente al dì 13 ottobre 1745, trovandosi al podere di Rignana del Bucalossi d’Empoli le fanciulle figlie del già Lorenzo Bucalossi dal Ponte a Elsa e di poi abitante e morto fabbro in Borgo d’Empoli, cioè Beatrice e Anna Maria, a villeggiare a detto podere con un frate zoccolante et ivi a dormire in una istessa stanza, ove erano due letti divisi l’uno dall’altro con un cortinaggio, rovinò il palco et andarono i due letti nella stalla di sotto con il detto frate e fanciulle, e si fracassarono. Era lettor filosofo, detto Pollo Cieco.”

Ironia dei soprannomi: a nostro avviso il frate zoccolante non era né “pollo” né “cieco”, ma solo troppo pesante per il palco di casa Bucalossi.

L’anno dopo un’altra bomba nell’ambiente ecclesiastico empolese:

la notte precedente la prima domenica di quaresima del 1746, in tempo di stretta penitenza, il prete Antonio Dazzi fu sorpreso in casa del conciapelli Piero Magnani mentre era intento a celebrare riti extracanonici insieme alla di lui moglie. La tresca si doveva trascinare da un pezzo se già il prete Dazzi aveva avuto dai superiori formale precetto di non frequentare casa Magnani sotto pena di sospensione “ipso facto incurrenda”. Il meno che gli poté capitare nel processo che gli fu intentato dal cancelliere Lensi, attuano dell’Arcivescovado, fu di essere dichiarato irregolare e cacciato da Empoli.

Chiudiamo il capitolo dei preti birbanti ricordando il gesto di un certo “prete Piombo”, non meglio identificato, il quale, colto da feroce diarrea mentre celebrava in Collegiata, non ritenne opportuno ritirarsi di corsa (e forse non ce la fece), intercalando così — tra l’esterrefatta meraviglia dei fedeli — funzione fisiologica e funzione sacra.

Visto che ci siamo attardati a ricordare i nefasti del clero empolese, proprio per la sintomaticità di tali fatti, non vorrei che si credesse che gli altri ceti della cittadinanza fossero immuni da censure. Anzi, da ogni parte, in quell’epoca, si fece a gara per alimentare gli archivi del Bargello.

Sarebbe facile un lungo e dettagliato elenco di cruenti delitti perpetrati da gente di ogni strato sociale.

Permaneva ancora, nella piccola Empoli del Figlinesi, l’eco di remoti fatti di sangue, quale il tenebroso assassinio del ventiquattrenne Bartolomeo Giomi, di cospicua famiglia empolese (il fratello fu il fondatore del convento dei Cappuccini), e del suo servitore Domenico Dal Forno, uccisi entrambi dal cappellaio Domenico Becastrino, che poi fu preso ed impiccato in piazza otto giorni dopo – evviva la giustizia rapida! – in giorno di mercato, con successivo squartamento del cadavere ed esposizione dei quarti sul luogo del delitto e davanti la casa del povero Giomi sul Canto del Pretorio; o come l’ammazzamento dello spadaio Niccolò Toti il 2 ottobre 1611 ad opera del campanaro Maddìo Tusdini; o come il bieco assassinio del sedicenne Salvatore Fensi, rinvenuto cadavere con diciassette coltellate in un’albereta sull’Elsa alla Cateratta delle Volpi, ad opera di un contadino di Marcignana suo parente, certo Ciale, catturato, processato dal Vicario di San Miniato e condannato a forca e squarto, sentenza tosto eseguita sul patibolo del Pinocchio l’8 luglio 1684.

Il Seicento si era chiuso addirittura con un parricidio: il 13 aprile 1697 il medico trentaduenne Alessandro Sandonnini uccise con una pistolettata il padre Pierfilippo, che morì all’istante. il parricida fece in tempo a rifugiarsi in propositura e la notte seguente riuscì a scappare in barba ai birri che lo aspettavano al balzello. Condannato a morte in contumacia, di lui non si seppe più nulla e si disse che avesse finito i suoi giorni in Inghilterra.

La cronaca criminale empolese del Settecento si apre invece con un contadino che fece fuori il padrone: nell’agosto del 1704 Domenico Scarselli, mezzadro di Domenico Lippi da Pontorme in un podere di Cortenuova, venne a diverbio col padrone a causa di interessi mentre tornavano insieme dal mercato d’Empoli. Giunti in Naiana, lo Scarselli cacciò di sotto la giubba un fuso di ferro da filatoio e lo infilzò proditoriamente fra le costole del povero Lippi, che stette tre giorni in agonia prima di tirare le cuoia. Avanti che intervenisse la Giustizia, lo Scarselli se l’era già battuta fra i campi, riuscendo a guadare l’Arno e a riparare nello stato di Lucca.

Bisogna arrivare all’11 agosto 1734 per trovare un altro fatto di sangue: Nicola Fontani, nel corso di una violenta lite in via del Giglio con una zia di sua moglie, certa Mariangela Giugni, non trovò di meglio, per farsi ragione, che infilarle la spada nel petto.

Nel 1742, poi, un Giambattista Tocci, maniscalco, detto il Gèrbola, ricercato per falso o, come scrive il Figlinesi, “bandito di galera per fede falsa” passava le sue giornate sotto le logge della Madonna del Pozzo, sbeffeggiando i birri che non lo potevano arrestare in ossequio al diritto d’asilo nei luoghi sacri. Il 23 agosto il Gèrbola riuscì a svignarsela accompagnato da suo figlio Domenico. Inseguiti da due famigli del Podestà per la via dei Cappuccini, furono entrambi raggiunti e acciuffati, ma opposero resistenza e riuscirono a liberarsi accoltellando a morte i due bargelli e rifugiandosi di nuovo nella cappella della Madonna di Fuori alla faccia della Giustizia.

Nello stesso anno, in una osteria di Pontorme, vennero alle mani per futili motivi un Francesco Gersana, sellaio, ed Ottavio Poli, doratore.

“Il Poli tirò mano alla spada e tirò una piattonata sulla spalla al sellaio e la spada si roppe; et il sellaio raccolse di terra la punta di detta spada rotta e la cacciò nella gola al Poli, quale morì quasi subito e non potette né meno finire di confessarsi, che morì”.

Naturalmente il Gersana la fece franca ritirandosi nella chiesa di Pontorme.

Un episodio degno di un film di pirati merita di essere conosciuto così come, con vivida efficacia, lo narra il Figlinesi.

“A dì 16 ottobre 1742, circa all’ore 17, fu ammazzato vicino alla Nave di Pretoio, davanti a Pretoio, Vicariato di S. Miniato, Giuseppe del già Caporal Michelangelo Bardini, navicellaio, dal Casino d’Empoli vecchio, da Felice Guidi, famiglio del Bargello d’Empoli; quale Bardini doveva esser preso per debito di circa lire quaranta, ad instanza del prete Rofia, priore della Bastia, e fuggiva con il suo navicello; e il detto birro era nel barchetto del Busoni, navalestro di Pretoio, con il detto navalestro, che andavono alla volta del detto Bardini; et il Bardini con la stanga respingeva detto barchetto che non si accostasse al suo navicello ove egli era; et il birro, vedendo non si potere accostare, con un oncino che ancor detto birro porgeva, messe mano alla pistola e diede al Bardini, che era sulla prua del suo proprio navicello, una pistolettata; e colpì nel capo e subito morì, senza spazio di penitenza. Et il birro se ne tornò a Empoli con tre altri birri di sua camerata, quali erono sulla ripa dell’Arno, quando esso tirò la pistolettata, e non lo presero.”

Non c’è dubbio che i bargelli empolesi fossero più lesti a dare addosso ai poveruomini in mora di qualche debituccio che non a catturare i veri delinquenti e i comuni malfattori.

Il nutrito obituario degli omicidi ricordati dal nostro Figlinesi si chiude il 27 agosto 1746 con un ammazzamento rusticano: sotto il solleone del primo pomeriggio, sulla strada circondaria delle mura, un Giovanni Maestrelli uccise il contadino di Ponzano Sabatino Giannellini, detto Piticchio, “con delle pugna nel petto e de’ calci nelle parti da basso”.

Conclusa la casistica, fin troppo ampia, degli assassinii, è ora il momento di passare ad altri aspetti non meno significativi, della ricca birbanteria empolese nel Sei-Settecento, con un rapidissimo “excursus” che porti a destino questa truculenta tiritera. Tanto di birbonate ce n’è per tutti i gusti e di tutti i colori.

Da non passare sotto silenzio il caso occorso nel 1676 in un postribolo tenuto da “una donna forestiera di male affare” conosciuta come Minchioncella e frequentato anche dai birri della Podesteria. Un bel giorno uno di questi “offiziali”, noto come Cispiettone, fu sorpreso in uno stanzino del lupanare da un bargello di dogana, suo superiore, e – per tirarsi d’impaccio – pensò bene di sparargli un colpo di pistola. Segno evidente che anche gli “sceriffi” di quel tempo avevano il grilletto facile. Fortunatamente la palla non colse il malcapitato bersaglio, ma sfiorò solamente il suo cappello, come nella migliore tradizione “western”. Si gridò al miracolo e il cappello col buco divenne subito un ex-voto per la SS. Annunziata di Firenze.

E che dire delle gesta del famoso autore della “Presa di Samminiato”, il rampollo di nobile famiglia Ippolito Neri, mentre studiava medicina a Pisa verso il 1675?

Lesto di mano, il futuro medico e poeta, trovò modo di venire a diverbio con un Lanfranchi di Pisa, di sfidarlo a duello e di sfregiarlo; subito dopo duellò con un Giovanni Lotti ed un altro nobile pisano, finché trovò riparo a Livorno, dove — narra il nostro cronista — “fece azioni da esser disteso se non partiva presto”. Non v’è dubbio: anche la “jeunesse dorée” empolese teneva alto il nome del paese.

Di capiscarichi in quei tempi ce n’era anche più del necessario:

Leone Bonsignori, sbagliando Empoli per una Tombstone avanti lettera, fece fuori in rissa tre persone e prese a schiaffi il sergente maggiore Lopez, massima autorità militare empolese, poi scappò in chiesa e si costituì solo quando ebbe la certezza che se la sarebbe cavata con quindici giorni di bagno penale. Il che puntualmente accadde.

Davvero in Empoli ne succedevano di tutti i colori, dalla frode alimentare al peculato, dal ratto al furto sacrilego.

Durante la peste del 1631 Angelo Marchetti, padre del famoso Alessandro Marchetti professore di matematiche allo studio pisano e traduttore del “De rerum natura” di Lucrezio, faceva lo speziale — qualcosa di mezzo fra il droghiere e il farmacista – ed era il responsabile del magazzino dell’Abbondanza, una specie di pubblico deposito di derrate. Pare che, profittando di tale sua funzione, facesse venire da Livorno una navicellata di fave fradice e la mescolasse col grano per farne farina da distribuire ai poveri. Fu catturato, portato a Firenze e processato: l’infortunio gli costò un paio di poderi.

Nel 1670 un certo Lessandro Giubilei, pessimo soggetto senza timor di Dio, rubò in Collegiata addirittura la costola di Santo Stefano e il dito di San Lorenzo, reliquie veneratissime, non contento di aver già involato in precedenza tutti i candelieri d’ottone della chiesa maggiore, poi rivenduti a un ricettatore di Pisa.

Il Giubilei scappò a Roma per vendere reliquie e reliquiari. Là pervenuta la notizia del misfatto, il Giubilei fu arrestato dal Governatore in via cautelativa, ma ottenne subito la libertà per mancanza di un regolare mandato. Nel frattempo il Granduca aveva fatto istanza al Papa per l’estradizione. Il giorno stesso che tale istanza arrivò a Roma, tosto accolta dal Pontefice, il Giubilei veniva scarcerato per l’illegalità della sua cattura e subito si rendeva uccel di bosco, pochi attimi prima che alle prigioni giungesse il messo papale con la ratifica dell’arresto.

Restò in mano alla Giustizia romana il corpo di reato costituito dalle reliquie, che furono riportate a Empoli in pompa magna, ma dopo qualche tempo il Giubilei fece sapere dalla Turchia, ove era scappato, che il vero dito di San Lorenzo l’aveva regalato a una meretrice di Livorno, sostituendo la reliquia con alcune ossa di gatto. Per evitare una sollevazione di popolo, il proposto Giraldi, alla chetichella, sostituì le ossa di gatto con un altra reliquia di San Lorenzo, subito commissionata a Roma in tutta urgenza.

E’ proprio vero che gli empolesi son capaci di rubare sull’altare se, anche nel 1737, fu asportata addirittura dal tabernacolo della Compagnia del Corpus Domini la pisside grande d’argento con gran numero di particole consacrate.

“E mai”, aggiunge il Figlinesi, “si è potuto sapere chi sia stato, né potutosene investigare indicio alcuno del perfido e sacrilego ladro, chi sia stato”.

Intanto Lorenzo Marchetti sperperava in bagordi un patrimonio che dava una rendita annua di seicento scudi e moriva miserabilmente come soldato alla guerra di Fiandra, dopo essere stato costretto per lungo tempo a dormire sulla paglia in un sottoscala del convento dei frati di Santa Croce in Firenze.

Più fortunato fu un altro empolese che si era arruolato nell’armata spagnola, certo Alessandro Sanesi, che se ne fuggi dal campo presso Modena, menando via agli spagnoli tre cavalli dei migliori nonché il sacchetto delle paghe dovute a cento soldati. La mattina del 23 luglio 1742, racconta il cronista, “gli fu circondata la casa dagli sbirri d’Empoli e di S. Miniato, i quali volevano catturarlo; et egli scappò da una finestra di sopra un pozzo e dissero che andasse ai frati di S. Maria; et i birri lo rincorsero, ma non l’arrivorono… e la notte susseguente se la batté via, ma poi tornò qua libero.”

L’anno dopo, nel settembre 1743, successe più bella: il giovane Francesco Maria Rossetti, detto Tremoto, soprannome che è tutto un programma, tentò di rapire dal convento delle Monache Benedettine di Empoli una sua cugina, suor Giuditta Bichi, presumibilmente consenziente.

Il Rossetti fu colto sul fatto: il delitto era gravissimo e nessuno poté risparmiargli l’esilio perpetuo dalla Toscana.

Brutti tempi per chi si trovava invischiato in affari di cuore: il dottor Francesco Salvagnoli rischiò la galera per aver rotto il fidanzamento con una fanciulla Masi, modesta sartina di Firenze, e poté evitare la cattura solo pagando alla famiglia compromessa un ristoro di quattrocento scudi in sonori contanti. Tanto valeva allora l’onore di una fidanzata derelitta e chi non aveva soldi conosceva l’alternativa: o sposare o scappare a Lucca.

La nostra cavalcata nella cronaca spicciola del Settecento empolese non poteva terminare che col clamoroso ammanco scoperto nel 1749 al Monte Pio. Il 20 settembre di quell’anno piombò a Empoli un ispettore delle Decime con grosso codazzo di ragionieri, di computisti e di donzelli per riscontrare la cassa e le scritture del Monte Pio, vera gloria del paese, che dal 1570 svolgeva in Empoli una attività creditizia di grande utilità per la popolazione. Purtroppo risultò un vuoto di circa seicento scudi. Qualcuno, più o meno interessato, aveva fatto la soffiata a Firenze. Il Massaio del Monte, Nicola Pistolesi, fu ritenuto responsabile del malfatto, ma fece in tempo a sparire dalla circolazione prima che gli piombasse sul capo nel 1751 una sentenza di forca, squarto e taglio di una mano “a causa di mancanza di pegni e ritocchi di libri del detto Monte Pio”. La pena di morte fu poi commutata in quella del confino ed il povero Pistolesi finì i suoi giorni l’anno dopo nella maremma grossetana.

I tempi intanto cominciavano a cambiare. Non che i furbi e i danarosi cessassero di gabbare – come sempre – la Giustizia, ma piuttosto una radicale trasformazione nei rapporti sociali ed economici stava ormai iniziando e dando buoni frutti. Non sarebbe passato molto tempo ancora che, sotto il benefico influsso della legislazione leopoldina, la borghesia empolese avrebbe consolidato le sue ossa e mutato sistema di vita con l’incremento della cultura e delle sostanze. Finiva praticamente la società feudale e crescevano i Vincenzio Chiarugi, i Mariano Bini e gli Amadeo Del Vivo. I lumi si accendevano anche a Empoli e la luce respingeva i birbaccioni nei bui cantucci del vecchio castello. I farabutti non finirono, ma le loro fila si assottigliarono quanto bastò per tenere in vita la fama di una Empoli becera e trappolona.

Ma Empoli cresceva con i suoi figli migliori e la pessima nomèa che ancora ingiustamente perdurava affondava le sue radici soltanto nel malvolere e nella invidia dei buonanulla e dei morti di fame di fuoravia.

Questo articolo ha 0 commenti