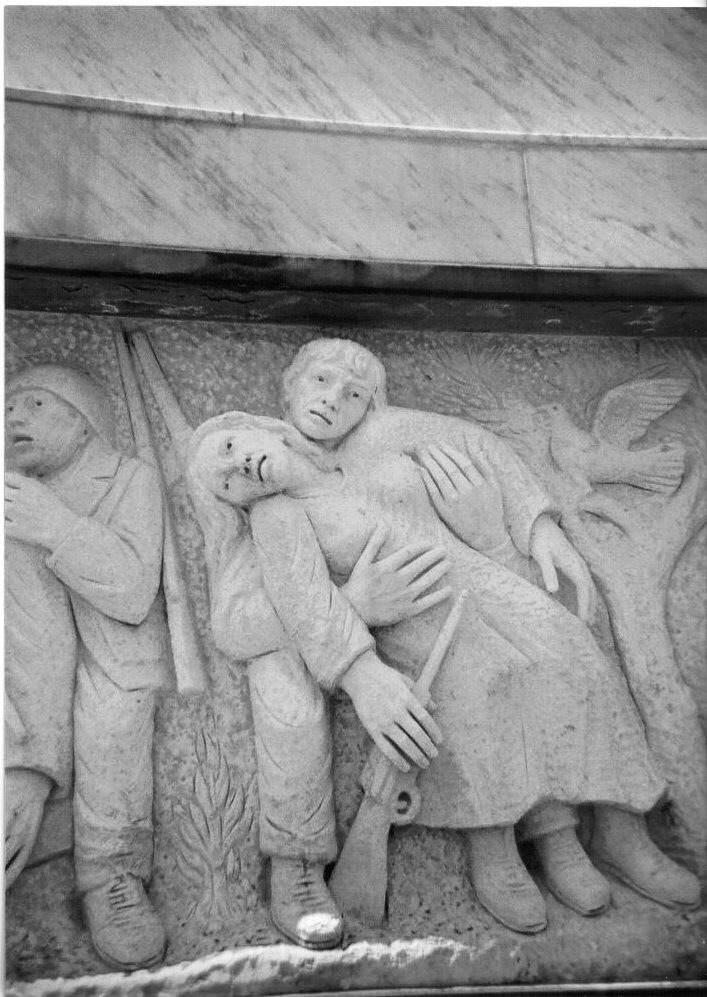

Il ns lettore e caro amico Eugenio ci ha cortesemente inviato queste tre foto del…

Profumi di Anteguerra – Tommaso Mazzoni

Non mi riferisco, ovviamente, all’aria d’anteguerra attuale, ossia quella che purtroppo stiamo respirando in questi giorni in cui la minaccia di un nuovo conflitto attraversa da una parte all’altra il mondo. Evidentemente non sono bastati i morti, i feriti e le stragi della seconda guerra mondiale a tacitare gli interessati sostenitori di una guerra ad ogni costo puntando sulle future feconde entrate: si vuole fare ancora morti, inclusi i tanti innocenti indifesi, inclusi coloro che la guerra non vorrebbero mai.

Lasciando per un po’ le preoccupazioni contingenti di cui chi più chi meno ha nella propria mente, nel proprio animo, vi accompagnerei invece verso climi d’altri tempi, tralasciando quindi le inquietudini del momento, anzi, di questi momenti dai contorni tanto confusi e ad un tempo così concretamente minacciosi. Vi parlerei, se avete la consueta bontà di seguirmi anche questa volta, di una mia semivisione di oggi appena lasciato il sonno e non ancora immerso nella realtà.

Nel dormiveglia, giusto stamattina domenica, giorno della settimana in cui è più tollerato indugiare a letto un po’ più del solito, m’è venuto, così, da ripensare ad un giorno-tipo di una mia giornata di circa metà Novecento, nel secolo appena lasciato alle nostre spalle…

Già. Si tratta di un momento della mia vita, eh sì, doveva esser stato certo tra gli anni ‘42 e ’43, ossia quando abitavo, sempre qui a Empoli, in Via del Giglio angolo Piazza della Vittoria.

Ora lì è tutto diverso, ma per fortuna, conserva tuttavia la toponomastica di quei due nomi a me cari: il primo perché mi rammenta il simbolo di Firenze, la sua figura rappresentativa; il secondo perché, pur riferendosi ad una guerra, fatto sempre esecrabile, mi ricorda mio padre che combatté e partecipò, pur non desiderandolo, alla prima guerra mondiale e conseguentemente a quella vittoria per la quale fu ribattezzata detta Piazza, che una volta era chiamata “Il Campaccio” (da come doveva esser malmessa).

Il mercato Vi si teneva il giovedì, e la consuetudine di quel giorno della settimana perdura fino ai giorni nostri. La sede dei venditori ambulanti fu però spostata, prima in Piazza Gramsci (che allora si chiamava – eravamo al tempo del fascismo – Piazza XXVIII Ottobre), poi sul luogo chiamato Il Piaggione, e infine, dove appunto insiste tuttora, presso il prato di Serravalle vicino alla confluenza del torrente Orme col fiume Arno.

Tutta questa descrizione, in parte per i miei concittadini, ma specificatamente – empolesi o non – per tutti coloro che non hanno potuto conoscere quei luoghi nel periodo che ha preceduto il conflitto relativo alla seconda guerra mondiale.

Ciò necessariamente premesso, vengo ora al mio dormiveglia di stamattina e ai pensieri che sono córsi fino a raggiungere quel giovincello di circa sedici anni che ero io, il vostro scrivente, in momenti in cui, grazie alla mia gioventù, provavo assai meno affanni e vivevo la mia vita pressoché normalmente se non fosse stato per il cibo che puntualmente, a colazione, a desinare e a cena, era alquanto scarso. Questo, nonostante che i miei genitori facessero di tutto perché mi mancasse nella misura minore possibile: non era semplice, penso ora, procurare quel tanto che fosse perlomeno bastante a sostentare un corpo alquanto robusto, specie in rapporto all’appetito che mi ritrovavo.

E m’è sovvenuto, sempre a occhi semichiusi, anche il quadro di una particolare giornata legata al mio periodo scolastico, ovvero quando il mio compagno Mario ed io eravamo a “fare le cose di scuola” (più finemente espresso: “a svolgere i còmpiti”) in casa mia.

Quegli ambienti erano amplissimi: un palazzo “da signore”, pure se all’inizio di una serie di palazzi che si affacciavano su Via del Giglio, il decumano principale, ritengo, della Città di Empoli.

La mia casa, però, aveva anche un bello e arioso cortile lastricato. Un tratto di esso, cioè la parte che da circa un terzo della superficie del cortile si protendeva verso est, era leggermente elevata dal suolo e vi erano fiori e piante, oltre a due altissime palme. Quelle erano così prospere, rispetto alla latitudine in cui erano costrette a vivere, da dare a volte l’illusione di trovarci alle Canarie, o addirittura in Africa del Sud!

Noi, il mio babbo, la mia mamma ed io, si risiedeva in alcune vaste stanze situate a ovest di quella sorta di cavèdio, ossia dalla parte opposta del giardino. Il locale più grande di tutti era quello a pian terreno, dove si trovava anche la cucina. Questa era stata prevista e costruita oltre misura per dar modo alle cuoche di cucinare i pasti per l’intero personale della… fattoria quando essa era nella sua piena attività. Non molti anni prima, infatti, il grande edificio era adibito a dimora per un gran numero di dipendenti. Se ne conservava la traccia grazie all’immensa cantina e alcune cantine più piccole con i relativi tini (che venivano impiegati anche per la conservazione del grano); e poi castelli e strettoi per l’uva, damigiane, fiaschi di ogni formato, nonché numerosi e specialistici attrezzi di ogni tipo.

Parte dei raccolti dovuti al padrone per contratto di mezzadria venivano portati al momento delle appropriate stagioni, mentre ogni giovedì, giorno di mercato, come accennavo, i contadini dei diversi poderi depositavano presso i nostri locali grasce, quali uova, asparagi, carciofi ed altre primizie stagionali. Ciascun contadino aveva il proprio cognome scritto su ogni appropriata incavatura dove poneva la parte delle cose destinate al padrone.

Nei giorni di lavoro, invece, entravano nel cortile per l’ampio portale, spalancato in tali circostanze nella sua interezza, i barrocci o i carri per recare al fattore – che eseguiva il necessario controllo – ora uva da vino da far prima asciugare sulle stoie dei cosiddetti castelli che si trovavano nei piani alti di una costruzione attigua, ora grano e così via.

Ma di questi usanze padronali dovreste leggere Indro Montanelli, che in un suo libro di cui non ricordo però il nome ne fa una descrizione appropriatissima e assai più puntuale.

Le stanze nelle quali abitava la mia famiglia con il compito di casigliani-guardiani, erano belle e grandi, in parte con le massicce mura rivestite di spessi fogli dai disegni variamente disegnati e tenuemente colorati, detta carta di Francia.

Era bella, quella casa antica con pianerottoli, mezze lune aperte fra una scala e l’altra per dar luce; con il passo che sentivi rimbombare ad ogni piè sospinto e con l’odore di profumi del passato che oggi non m’è più dato di percepire. Ci sono cose, odori e situazioni che appartengono a una determinata epoca, e poi accade che non possa sussistere più alcuna possibilità di rivederle o di riviverle se non con l’immaginazione, che spesso, ahimè, non ripaga a sufficienza la ormai sfuggita realtà vera o fantasticata.

Bombardamenti, raffiche di mitraglia e infine le potenti mine fatte deflagrare dai soldati nazisti germanici in fuga verso nord hanno fatto il resto: il “mio” palazzo non esiste più, anche se è stato ricostruito; ma ora è tutt’altra cosa. La bella terrazza, tutta coperta da tralci di violaceo glicine anch’essa è svanita, rimpiazzata da costruzioni più compatte, forse più razionali, ma più brutte; e mi pare di non aver detto poco.

Vi salivo, sulla terrazza, e, non pago, mi arrampicavo poi su di una prominenza verso l’alto, sorta di altana, tanto da superare quelle onde dei profumati grappoli di glicine, e mi godevo il panorama della Piazza standomene ad ore solo solo.

E com’era bello, quell’isolamento.

Il luogo è invece turbato, oggi, dalle decine e decine d’automezzi che circolano per le strade dei nostri tempi…

Pazienza: non si può avere tutto e tutt’insieme. Del resto, noi, alla nostra attuale epoca, abbiamo altro genere di comodità, che allora mancavano del tutto.

E potrei concludere così; con quella mia pennellata, appósta su di una tela virtuale, tessuta nel passato, un passato che s’addentra di ben oltre cinquant’anni e che ho tentato di riguardare con gli occhi di adesso, nella speranza che l’attuale visione delle cose di allora e il modo di sentire non siano risultati troppo alterati.

Ma il burlone di ieri non era da meno del burlone di oggi. Così, per chiudere queste presenti pagine, vi racconto una innocente burla che combinai lì per lì quando un mio amico ed io eravamo a fare le lezioni seduti ad un comodo marmo murato a mo’ di scrivania sotto una luminosa finestra al piano terreno che dava sul cortile che vi ho descritto prima.

All’ora della merenda (il mio amico ed io, come tutti gli scolari, perpetuavamo anche questa sana abitudine) la mia mamma non era ancora scesa, come invece faceva di solito, dai piani superiori per prepararci qualche cosetta per la “meritata” merenda. Ad un tratto mi venne una bizzarra idea: dopo aver sentito qualche piccola vibrazione del palco dovuta ai passi della mia mamma che stava lentamente scendendo verso di noi – ma che il mio amico non poteva avvertire perché non pratico come me degli scricchiolii di casa -, proposi al mio compagno di scuola di vociare insieme a me il più forte possibile pronunciando insieme il nome di “mamma” affinché potesse sentire scanditamene dal secondo o terzo piano e così scendere perché potesse approntarci la rituale merenda.

Ovviamente la mamma era… la mia, e l’amico sarebbe servito solo per rinforzare la pronuncia dell’appellativo. Dissi al mio amico: – “Vai, Mario, urla insieme a me il nome di ‘mamma’ anche tu con quanto fiato hai in gola: lei sentirà e scenderà subito per prepararci la merenda e così, poi, riprenderemo subito a studiare. Conterò fino a tre e poi dirò ‘via’. Al mio ‘via’ pronunceremo insieme e fortemente il nome ‘mamma’ ben scandito e il gioco sarà fatto.

– “Bene – Tommasino – faremo come tu dici”, mi rispose.

– Contai: – “Uno, due, tre, via!”.

Il mio amico urlò con quanto fiato aveva in gola quando mia madre aveva ormai da poco aperto la porta ed era entrata nella stanza dove studiavamo:

“Maaam-maaa!”

Il gioco era fatto. La merenda si trovava ormai quasi sulla dirittura d’arrivo.

Senonché, bricconcello, avevo tradito l’amico: al momento che Mario urlò, io ero stato zitto!

Ma la merenda si mangiò lo stesso tutt’e due, accompagnata dal sorriso affettuoso e bonario di mia madre, e con l’implicito perdono del mio amico: Mario, dai bei denti ben smaltati e lucenti, lo vedo ridere ancora…

Empoli, domenica 16 febbraio 2003 16.01’.

TOMMASO MAZZONI – CHI (RI)COSTRUIRÀ LA RAGIONE?

TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. Pubblicato per gentile concessione dell’autore

Questo articolo ha 0 commenti